センター通信2月号を発行しました

2026年01月26日

今月は、12月まで川上診療所に勤務されていた医師 道川 亜紀(みちかわ あき)先生の通信です。

今回の内容は、冬になると多くなる症状の一つである「肌の乾燥対策について」のお話です。肌が乾燥しやすい原因やどのようなことに気を付ければいいのか、またその方法などを紹介されています。

トップページ > 日々の取り組み一覧

2026年01月26日

今月は、12月まで川上診療所に勤務されていた医師 道川 亜紀(みちかわ あき)先生の通信です。

今回の内容は、冬になると多くなる症状の一つである「肌の乾燥対策について」のお話です。肌が乾燥しやすい原因やどのようなことに気を付ければいいのか、またその方法などを紹介されています。

2026年01月05日

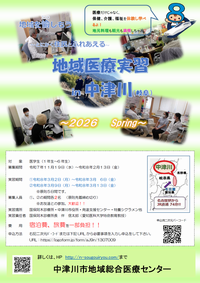

中津川市では、医学生さん対象の地域医療実習参加者を募集しています。

診療所での診療をはじめ、保健師やケアマネジャーと地域に出ての訪問、高齢者施設の実習やお子さんの発達支援の現場体験など、地域医療を学んでもらうための全国オープン地域医療実習(夏期実習)を行います。

地域に暮らす住民の皆さんに接して地域医療や地域包括ケアについて考えてみませんか。

この実習は名古屋大学医学部附属病院総合診療科の支援を受けて開催します。

なお、研修参加のための往復旅費(上限20,000円まで)、宿泊費(1泊上限5,000円まで、4泊まで)補助します。(募集詳細参照)駅や宿舎から実習先までスタッフで送迎します。

※募集期間は11月19日(水)から2月13日(金)まで、原則、先着順で締め切ります。

※申込みは下記申込み用二次元バーコードから必要事項を入力してください。

|

実習概要についてはこちらをクリックしてください |

|

チラシについてはこちらをクリックしてください |

2025年11月25日

今月は、阿木診療所に勤務されている医師 石塚 友樹(いしづか ゆうき)先生の通信です。

今回の内容は、高齢者に多い「誤嚥性肺炎を防ぐために」のお話です。どのようなことに気を付ければいいのか、またその方法や予防のための体操などを紹介されています。

2025年11月06日

令和7年11月1日(土)中津川市健康福祉会館多目的ホールで地域保健医療福祉講演会を開催しました。

名古屋大学医学部附属病院総合診療科病院教授 佐藤 寿一先生をお迎えし「子ども時代から、さあ減塩!!中津川市における減塩対策について」という演題で講演していただきました。中津川市民の塩分摂取状況は、日本人の食事摂取基準を大きく上回っており、また中津川市の脳血管疾患による年齢調整死亡率と高血圧有病率ともに全国平均より高い現状にあります。その対策として4年前より阿木をモデル地区として小中学校とその家庭に対して、名古屋大学医学部附属病院総合診療科と共同で減塩に取り組んだ結果と、その結果を踏まえて今年度より市全体へ広げていく減塩対策についてお話いただきました。

当日は3連休初日にもかかわらず、多くの方にご参加いただけました。

参加者の方からの感想では

・味覚の細胞が14日間で生まれ変わる。新品に生まれ変わるという点が印象に残りました。

・阿木で参加した児童や家庭の意識が地域全体で変わってくる取り組みだと思いました。

・小中学生への減塩に関する学習などを2025年からさらに拡大されることをしりました。個人や家族、ひいては地域への健康が向上していく研究としてとても有効だと思います。

・味蕾(みらい)は二週間の寿命なので、いつからでも薄味になれることができると知りました。

・外食をした際に味が濃いと感じるかどうかで普段の食事の塩分が多いかどうかわかるというのはわかりやすく良かったです。

・あらためて減塩の必要性を感じました。

・小さい頃から減塩(味覚)の意識を持たせることが大事と思いました。

・学校での結果が全市的に生かされるとよいと思いました。

・減塩することの大切さがわかりました。

・子供の頃からの食生活の大切さ

などの多くの感想をいただきました。

人が味を感じる味蕾(みらい)は、2週間で変えることができるとのお話がありました。減塩を「我慢すること」と捉えるのではなく「将来への投資」と考え、自分のできることからはじめてみませんか。

| 〇講演会に80人の方が参加されました。 |

2025年09月24日

今月は、川上診療所に勤務されている医師 鈴木 佐緒里(すずき さおり)先生の通信です。

今回の内容は、自然豊かな地域では特に注意が必要な、年々増加してきているマダニを介した感染症である『SFTS(重症熱性血小板減少症候群)』のお話です。

どのような症状なのか、感染経路、予防方法、刺された場合の対処方法などが紹介されています。

2025年09月18日

この講演会では「減塩」について考えていきます。

中津川市は塩分過多が原因の一つと見られる高血圧による有病率や脳血管疾患の死亡率が高い傾向にあります。将来にわたる生活習慣病の予防、特に高血圧症発症と重症化を予防するため、あなたも一緒に減塩について学びませんか。

◎日時 令和7年11月1日(土)

開場13:00~ 開演13:30~15:00

◎場所 中津川市健康福祉会館 多目的ホール

◎テーマ「〜子ども時代から、さあ減塩!!〜

中津川市における減塩対策について」

◎講師 名古屋大学医学部附属病院総合診療科病院教授

佐藤 寿一 氏

注:申し込みは必要ありません。お誘いあわせの上ご参加ください。

|

詳しくはこちらをクリックしてください |

2025年08月05日

8月2日(土)メディカルキッズさかした2025を国民健康保険坂下診療所で開催しました。

毎年夏に市内小学6年生を対象に公立診療所、病院等で開催していました。コロナウイルス感染症拡大により開催できない状況が2年程続いておりましたが、令和4年度より開催できるようになりました。

今回は27名の小学6年生が参加してくれました。市内各学校からの参加ですのでチームメンバーは知らない子ばかりです。自己紹介をして、アイスブレイクで少し緊張を和らげたあと、白衣を着て、聴診器とカルテを持ってキッズ研修医となりました。

医療の仕事を体験できる場として医師ブース、看護ブース、薬剤ブース、検査ブース、介護ブースの5つのブースを設け5人~6人のグループで各ブースを順番に回り体験をしました。医療の専門職(医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師)のみなさんが講師となり直接指導を受けました。また、中京学院大学看護学部の学生8人と坂下高校福祉科の生徒3人にボランティアとしてサポートしてもらいました。

各ブースでは、聴診や問診、血圧測定、筋電図、顕微鏡での組織観察、調剤業務、車椅子操作などの体験をしました。

参加者からは「一番問診が大切ということがわかった」「質問などをしたら丁寧に答えてくれてとてもうれしかったです」「知らなかった事や病院のことたくさんの事が知れて嬉しかったし、私達のためにたくさん働いていて私も何かできたらいいなと思いました」「介護ブースで実際におもりを付けてみて、おじいさんとかの気持ちがわかったから、将来おじさんとかを助けたいと思いました」「薬剤ブースで作るのがすごく楽しかったし、おもしろかったのでこんな仕事をやったみたいなと思いました」「自分は介護をしたいと思いました。人と寄り添える仕事をしたいと思いました」などの感想がありました。

☆スナップ写真☆

| 医師ブースの様子 |

|

|

| 看護師ブースの様子 |

|

|

| 薬剤ブースの様子 |

|

|

| 検査ブースの様子 |

|

|

| 介護ブースの様子 |

|

閉会式では、知らない子とも仲良くなり、笑顔でメディカルキッズ修了証書を地域総合医療センター長伴信太郎医師から一人ずつ受け取りました。今日勉強したことをおうちの人や、学校のお友達にも教えてください。

|

| 夏休みの思い出になったね |

2025年07月22日

今月は、4月から蛭川診療所に勤務されている医師 横山 侑紀(よこやま ゆうき)先生の通信です。

今回の内容は、先生が診療の中で度々相談を受けている『夜間頻尿のお話』についてです。

夜間頻尿になる原因やその仕組みの解明方法、それにより判明した要因に対する対処方法などを紹介されています。

2025年05月27日

5月22日(木)にコロラド大学の学生5名と名古屋大学の留学生4名が中津川市を訪問しました。

これは、名古屋大学とコロラド大学の共同で日米の学生が協力し、高齢化社会をテーマに医療や社会システムに関する新たなアイデアの創出に取り組むプログラムの一環として、地域医療の実情を理解するため訪問されました。

当日は、阿木公民館で地域総合医療センター長で阿木診療所長でもあります伴信太郎医師より日本の高齢化社会の現状や課題、診療所での取り組みについての講話のあと、阿木地区住民代表として、鈴木弘之氏が阿木地区の高齢化の情況と地域の支え合い活動について説明されました。その後特別養護老人ホームシクラメンを訪問し建物の見学や職員から制度や運用の説明を受けました。

どの施設でも活発に質問を行い、理解を深める様子が見られました。

また最後に市役所で市長と面談を行い、意見交換を行いました。

2025年05月22日

今月は、阿木診療所、川上診療所に勤務されている医師 伴 信太郎(ばん のぶたろう)先生の通信です。

今回の内容は、今までの常識を改めるひとつの気付きになるお話

『酒は百薬の長、ではありません』です。

昔から「酒は百薬の長」と言われていましたが、今の医学では「酒は飲まないに越したことはない」というのが常識となっています。

アルコールを飲むことが止められなくなった状態の「アルコール依存症」や「その予備軍の人」について、その症状や見つけ方、上手なアルコールとの付き合い方について紹介されています。